学芸員コラム41 戦後80年の年に

2025年09月09日

先の戦争で日本が負けてから80年経ちました。10年毎の区切りとして、今年は様々な場面で戦時下のことが見つめ直されています。

東京国立近代美術館では、「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」として戦争記録画が静かに公開されています(10月26日まで)。「静かに」というのは、8月10日付け朝日新聞文化欄、大西若人「いま 静かに向き合う「戦争記録画」」の記事の中で、「民間の文化事業になると一定の動員が求められ、「かなり学術的な展示で、(滞留をまねきがちな)大量の解説文も必要と考えたとき、共催展にはなじまない」と鈴木さん。予算規模が小さくなり、チラシやカタログはできなくなった」と記してあり、同展開催でのメディアとの共催が難しく、広報告知ができなかったということで「静かに」と言っているわけです。同展を見た一人としては、区切りの年としてより一層この災禍を心に刻み直すことに繋がっていくと思いましたし、国家のプロパガンダや戦時下、戦後の時代の空気による時代層の反映としてのこれらの作品を多くの若い人に見てもらいたいと思いました。現時点での再考を、後世に伝える記録としてのカタログを作成してほしかったなと思いました。

昭和100年、戦後80年と遠くなり、その時代に生きた方々が少なくなってきている中、戦争で未曾有の方々が命を亡くされたという事実、そのために使われた戦争画という事実、国内外を問わず全ての方々への追悼、慰霊、鎮魂ということを厳粛に受け留めつつ、学び続けていかなければならないと思います。

その一方で俗的に美術館運営側として見ると、同展だけに限ったことではありませんが、どうしても動員数ということが展覧会開催にあたって問題として重くのしかかっています。しかし、戦後80年の区切りとして「戦争」について改めて「静かな環境での鑑賞」の中、見直す特集展示の機会を設けられたことは、美術館の収蔵品を活用することはもちろん、美術館に勤めている者としてこうしたテーマ展を開催していくことは、館の姿勢を示すものとして重要な活動であると思います。

こうした戦争画に関する展覧会は、当館でも戦後60年(平成17年/2005)、に「昭和の美術 1945年まで―〈目的芸術〉の軌跡」を開催しています。やはりメディアへの共催は求めず、万代島美術館の現澤田館長と当館の長嶋主任学芸員とが様々な苦難を乗り越えて独自開催した展覧会でした。昭和戦前期から敗戦までに現れた対極的に見えるプロレタリア美術と戦争美術との二つに見られる共通要素、政治的宣伝という「目的芸術」という共通項を持って再考した展覧会でした。私も一寸だけ手伝いをしましたが、虐げられた時代に生きざるを得なかった美術家たちが、暗黒の時代の中で自分の意志を通す、また苦難を超えて作品に示した気持ちは筆舌に尽くせません。

戦争関連作品を見て心痛まれる方もおられるでしょう。しかし、私たちは過去にあった事実に真摯に目を向け、どうしたら戦争に至らないのか、解消できるのか、平和であり続けられるのか考える契機として、美術の側面でも、どうしてこうした作品が生まれざるを得なかったのかを考え、見直し続けられていくべきと思います。

戦後生まれの私としても、ビルマ戦線で絶命した伯父の遺影を本家の仏間で幼少期から見て育ち、戦争の実体験はありませんが、遠くないことであり、また、当地に住んでからは毎年、西片貝町にある平和の社、ガダルカナル島・ビルマ方面戦没者慰霊碑の銘板に刻まれた伯父の名に手を合わせてきました。戦争は悲しみしか生みません。そして昨年、遅まきながら九州、鹿児島の知覧特攻平和会館、長崎の平和公園や原爆資料館等の戦災施設を巡り、過去の歴史を脳裏に刻み、そして今の平和、今の日本があることに感謝してきたことにも、改めて私の中では繋がっていっています。

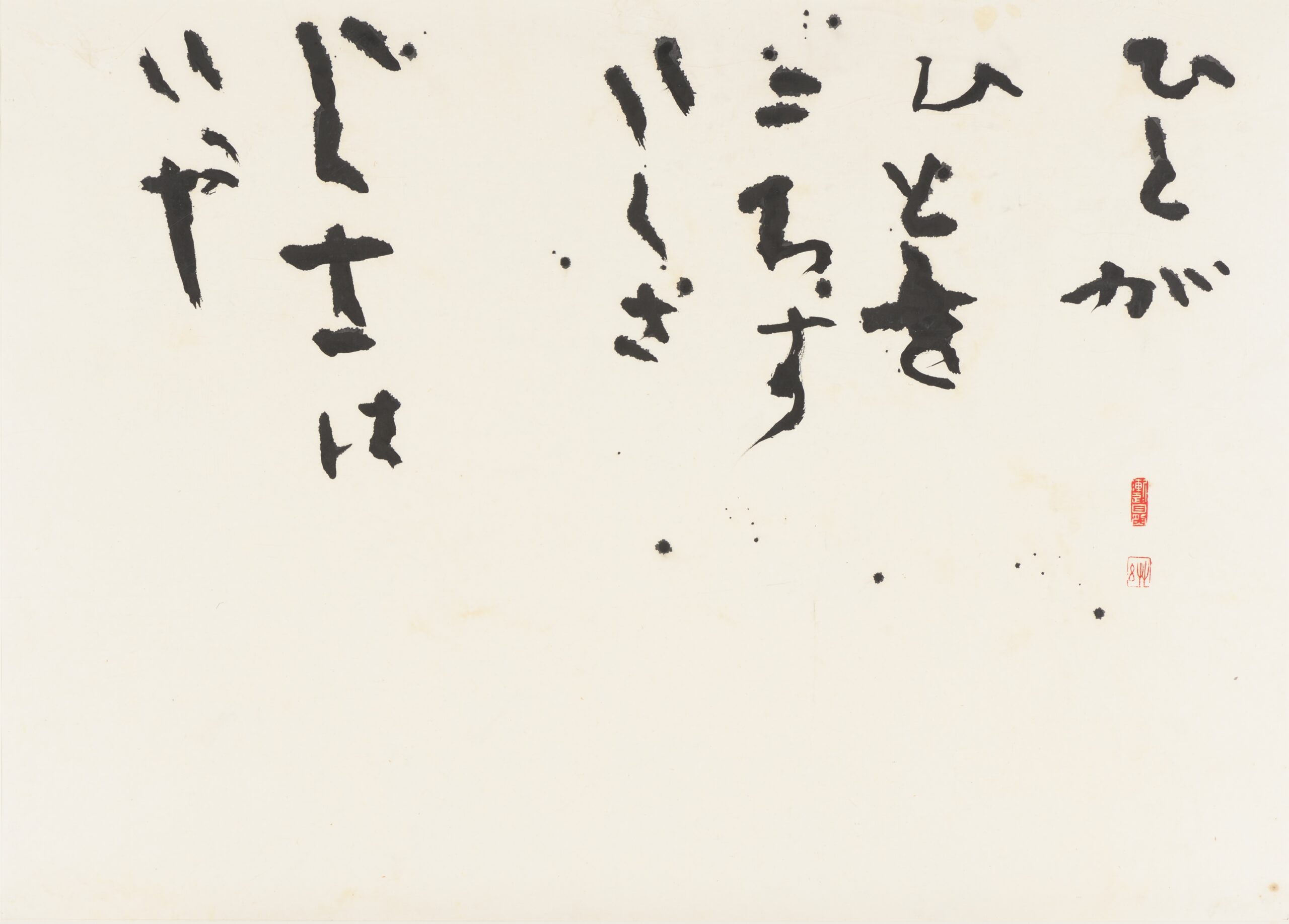

そうした戦争のことを考えながら、現在、整理作業している当県出身の書家、江口草玄(大正8-平成30年/1919-2018)の資料の中に、昭和15年(1940)冬の入営時の「祈武運長久」日の丸や、翌年の銃創を負った事での傷痍軍人証があります。改めて見て、銃創を負われながらも草玄氏が生き残られ、書を書き続けられたからこそ、現在、その後の作品を取り上げて紹介ができることの感懐を持つと共に、当時出征、そして銃火にまみえた時の気持ちを慮るばかりです。その実体験があるからこそ生まれた《人が人を殺す戦、戦はいや》(平成25年/2013)から、心の奥底から湧き起こる思いが強く伝わってきます。

今、平和な日本、平和〇〇の感がしないわけではありません。しかし、昨今きな臭い日本の社会となって来ている中、再び戦火を交えることの無いよう平和を願うばかりです。また、そうならないように前掲した「記録をひらく 記憶をつむぐ」展の説明パネル中にあった「実践」という言葉に、今生きる者として心が掻き立てられました。そして日本だけではなく、今起きているウクライナの人々やガザのパレスチナの人々をはじめ、世界の紛争地域に居ざるを得ない人々全ての一時も早い安寧、世界平和を願ってやみません。 (専門学芸員 松矢国憲)

『昭和の美術』チラシ 平成17年(2005)

《祝江口久男君之入営 祈武運長久》昭和15年(1940) 個人蔵

江口草玄《人が人を殺す戦、戦はいや》 平成25年(2013) 当館蔵