学芸員コラム40 イメージの転載、もしくは流用――ドイツ表現主義の周辺で―― (2) 稀覯書「新人叢書」と版画家グスタフ・ヴォルフ

2025年07月08日

『新興芸術年鑑』1921年版に関わる事例をもう一つ伝えます。

展覧会「ビアズリーと日本」(万代島美術館、平成28(2016)年開催)の準備中のこと。喜多村進『ビアズレーと其芸術』(二松堂書店、大正12(1923)年)という書籍についての説明を探し求めていて、紅野敏郎『大正期の文芸叢書』(雄松堂出版、平成10(1998)年)に行き当たりました。冒頭のカラー図版の頁をめくると、小さな書影(図1)に心がざわめきました。

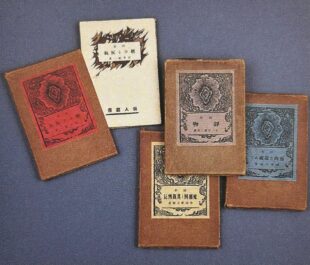

こんなところに使われている、この典拠を知ってる……。というのも、そこに手持ちのドイツ表現主義系の木版画(図2)と同じイメージがあったからです。

取り急ぎ、喜多村の件は後回し。図版で紹介のあった書籍に関する項目「自然社の「新人叢書」」を読むことにしました。木版画転載について、何か得るところがあるのではないかと。

結果として、欲しい情報は入手できず。それでも、これらの書籍「新人叢書」について概要がわかりました。神田神保町にあった自然社という出版社が手掛けたもので、大正11(1922)年12月から翌年3月にかけて刊行され、4冊で途絶えています。

「なかなか斬新な装幀であり、さらに函の表には、四冊ともいささか色を異にした意匠の紙(三分の二ほどの大きさ)が貼付されていて、それが人々の目に焼きつく。」「この函付の四冊そろい、というのが実は入手困難なのである。」(74頁)と紅野が記すように、この叢書は稀覯書です。単体なら古書店に出回らないこともないようですが、相応な値段がついています。一冊でよいから入手したいと長年望んでいるものの、未だに縁がありません。何しろ外函が付属していなければ意味がないですし。

この叢書のうち2冊は国会図書館のデジタルコレクションでも見られます(因みに、装幀者に関する記載はありません)。が、残念なことに書籍本体のモノクロ図版での掲載で、しかも図書館という性格上、外函のイメージは出てきません。デジタルコレクションは便利なツールですが、十全ではないのです。「モノ」としての書籍を扱おうとすると、現物に依らねば足元を掬われます。

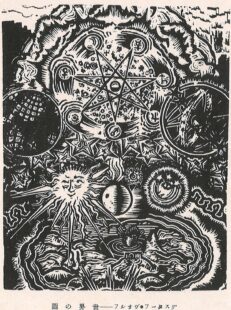

さて、「新人叢書」外函デザインの元となっている木版画ですが、作者はグスタフ・ヴォルフ[Gustav Wolf, 1887-1947]、作品は1908年制作の木版画連作《告白―言葉と徴候》[Confessio –Worte und Zeichen]のうちの1点です。ヴォルフは、ドイツ表現主義の潮流に重なる世代の画家・版画家ではありますが、著名ではなく埋もれた作家の一人です。

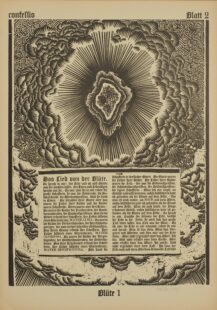

そうした知られざるドイツの美術家の作品を、どうして大正時代の日本の一出版社が見つけることができたのでしょうか。その答えは前回の拙稿で紹介した『新興芸術年鑑』1921年版である、そのように私は考えています。『年鑑』の中には、ヴォルフを相識る歴史家で著述家リヒャルト・ベンツ[1884-1966]の書いた評論があり、4点の木版画が図版で挙がっています。そのうちの1点(図3)が、「新人叢書」の外函の装飾に流用されたのだと思われます。

勿論、オリジナルの木版画に基づいている可能性を完全には否定できません。この版画集は制作こそ1908年なのですが、出版は1922年になってからで、イエナの出版社オイゲン・ディーデリッヒスにより250部限定で刊行されています。ですから、第一次大戦後に留学した者などが購入して将来したかもしれません。しかしながら、オリジナルの木版画(図2)では、作者の文章が活版で埋め込まれていて、連作題名に「言葉と徴候」とあるとおり、文言と図が一体化し不即不離の関係にあることがわかります。ところが、ベンツ論文の図版(図3)では、純粋に木版画部分だけを紹介しているのです。それゆえに、画面下半分に大きな余白が開いておりとても奇妙に感じられます。その一方で、この奇妙な空白こそが使えると閃いたのが、「新人叢書」外函のデザインを思案していた装幀家だったのでしょう。そのスペースは、そこに書物の作者名と題名を入れてくれと言わんばかり。木版画の図様も具体的な何かを描いていない。全体として、象徴的で抽象度が高く、暗示的でありながら装飾的。ここまで条件が揃っていれば、応用は容易です。

そっくりそのまま拝借し、デザインとして見事にハマりました。これを見て流用と見抜けた人など、今はさて置き(稀覯書ゆえ知る人も少ないでしょうし)、当時いなかったのではないでしょうか。

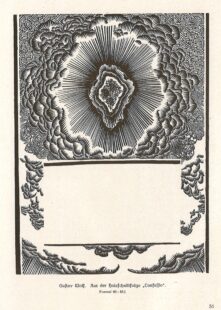

いや、ひょっとしたら、いたかもしれません。というのも、この『新興芸術年鑑』1921年版に紹介されたヴォルフの木版画を紹介している書籍があるからです。それは、美術評論家の一氏義良[いちうじ・よしなが 1888-1952]による『立体派 未来派 表現派』(アルス、大正13(1924)年5月)です。その中の図版の一つに、『年鑑』に掲載されていたヴォルフの木版画の一つ《世界像》[Weltbild, 1918 ] が、「グスターフ・ヴオルフ——世界の図」とキャプションを添えて掲げられていました(図4)。この書籍は、ヴォルフ作品を日本に紹介した唯一のものと思われます。

一氏は島根県出身で、大正2(1913)年に早稲田大学英文学科を卒業したのち、美術雑誌の編集に携わっていました。大正10(1921)年5月に渡欧すると、イギリス、フランス、ベルギー、ドイツなどを巡って現地の美術状況を視察し、翌年に帰国。滞欧記として著したのが、前稿で触れた『現代欧洲ノ美術』(成島弘文館、大正12(1923)年4月)でした。

『立体派 ……』は刊行こそ関東大震災後となりましたが、原稿自体は大正12(1923)年4月から執筆を始めて9月1日に脱稿、最後の原稿を出版社に持ち込んだところで揺れに遭ったと、「はしがき」に書かれています。そして、末尾には括弧書きで「実例として示した作品の写真は、いろんな外国の著書や雑誌から無断で転載した。それらに対してここにおわびをする。[後略]」と一氏は記していました。執筆に際して参照していた「いろんな外国の著書」の一つに『新興芸術年鑑』1921年版があったと思われます。何しろ『立体派 ……』で紹介している作品図版全51点のうち、表現主義関連ではヴォルフを含めて6点が『年鑑』にも掲載されているのですから。しかしながら、当時のドイツの書物に当たり尽さないと確言はできません。

残念なことに、『立体派 ……』では、図版は紹介されるものの、ヴォルフの作品や作家その人についての言及はありませんでした。「三、表現派の漫画と彫刻」の「1 表現派的漫画と版画(グロースその他)」の項の末尾に「グロースについては語りたいことが多い。その他勃興しつゝあるグラフイツクと版画についても語りたいことが多いが、他日の機会にゆづる。」(409頁)とありました。ヴォルフの図版掲載の位置から推察すると、ちょうどこの項目で紹介されてしかるべきなのですが、「他日の機会にゆづ」られてしまったようです。

最後、余談ですが、一氏義良本人と新潟県との関係についても触れておきたいと思います。

『立体派 ……』刊行から半年後、大正13(1924)年11月、彼は新潟市に滞在しました。親しくしていた画家矢部友衛 [1892-1981、村上市出身] の新潟県商品陳列所(今の新潟市役所の場所にあった)における個展開催(11月15日から3日間、新潟毎日新聞社後援)に当たり、応援のための講演会に呼ばれたのです。初日15日の夕刻6時開演で日本赤十字社新潟支部(営所通二番町にあった)を会場に「新興芸術の理解」と題した講演が行われたことを、11月17日の『新潟毎日新聞』が報じています。高等学校(会場近くの旧制新潟高校か)の生徒が熱心に傾聴し、中等学校長、各学校の図画科主任などが集まって盛会を極め、9時前閉会というからには熱弁止まなかったことでしょう。紙上でも「健全性の表現/矢部友衛氏個人展のために」と題した原稿が11月14日から18日にかけて都合4回掲載されています。最終回稿末には「一一、一〇」とありました。

さらには、矢部の個展に応援出品をしていた、新興美術に傾倒する美術教師齊藤敬治[1897-1974]の勤める新潟県立新津高等女学校(大正10(1921)年開校、第二次大戦後に共学の県立新津高校となる)にまで足を延ばしています。齊藤に会い、生徒たちの作品を拝見し、当時の校長高橋林吉(のち北越商業学校[現北越高校]を創設)と面談して肝胆相照らしてもいたのでした。新潟滞在は、こののち美術教育にも関わっていく一氏の足跡の布石となったように思えます。

(館長 桐原 浩)

■参考文献:

五十殿利治「すべてがひっくりかへりつつあるうづまきのなかで―― 一氏義良の経歴と仕事」、五十殿利治[監修・編]『美術批評家著作選集 第1巻 一氏義良』、ゆまに書房、平成22(2010)年6月、411-423頁。

木村一貫「齊藤敬治 年譜―ある図画教師の足跡―」、『新潟市歴史博物館研究紀要 第6号』、平成22(2010)年3月、23-36頁。

一氏義良「新津高女の新美術教育を見て」、『アトリヱ』第2巻第2号、アトリヱ社、大正14(1925)年2月10日、104-112頁。

■図版題名[典拠/所蔵先]:

図1 自然社の「新人叢書」[紅野敏郎『大正期の文芸叢書』(雄松堂出版、平成10(1998)年)11月、冒頭カラー図版]

図2 グスタフ・ヴォルフ《花 1》[木版画連作《告白―言葉と徴候》第2葉、1908年(1922年刊行、オイゲン・ディーデリッヒス、イエナ)、木版画/稿者所蔵]

図3 グスタフ・ヴォルフ《木版画連作〈告白〉から》(《花 1》[木版画連作《告白―言葉と徴候》第2葉])、1908年[Hrsg. von Prof. Dr. Georg Biermann, Jahrbuch der jungen Kunst 1921, Klinkhardt & Biermann, Leipzig, 1921, S. 51.]

図4 グスタフ・ヴォルフ《世界の図》[一氏義良『立体派 未来派 表現派』、アルス、大正13(1924)年5月、429頁]